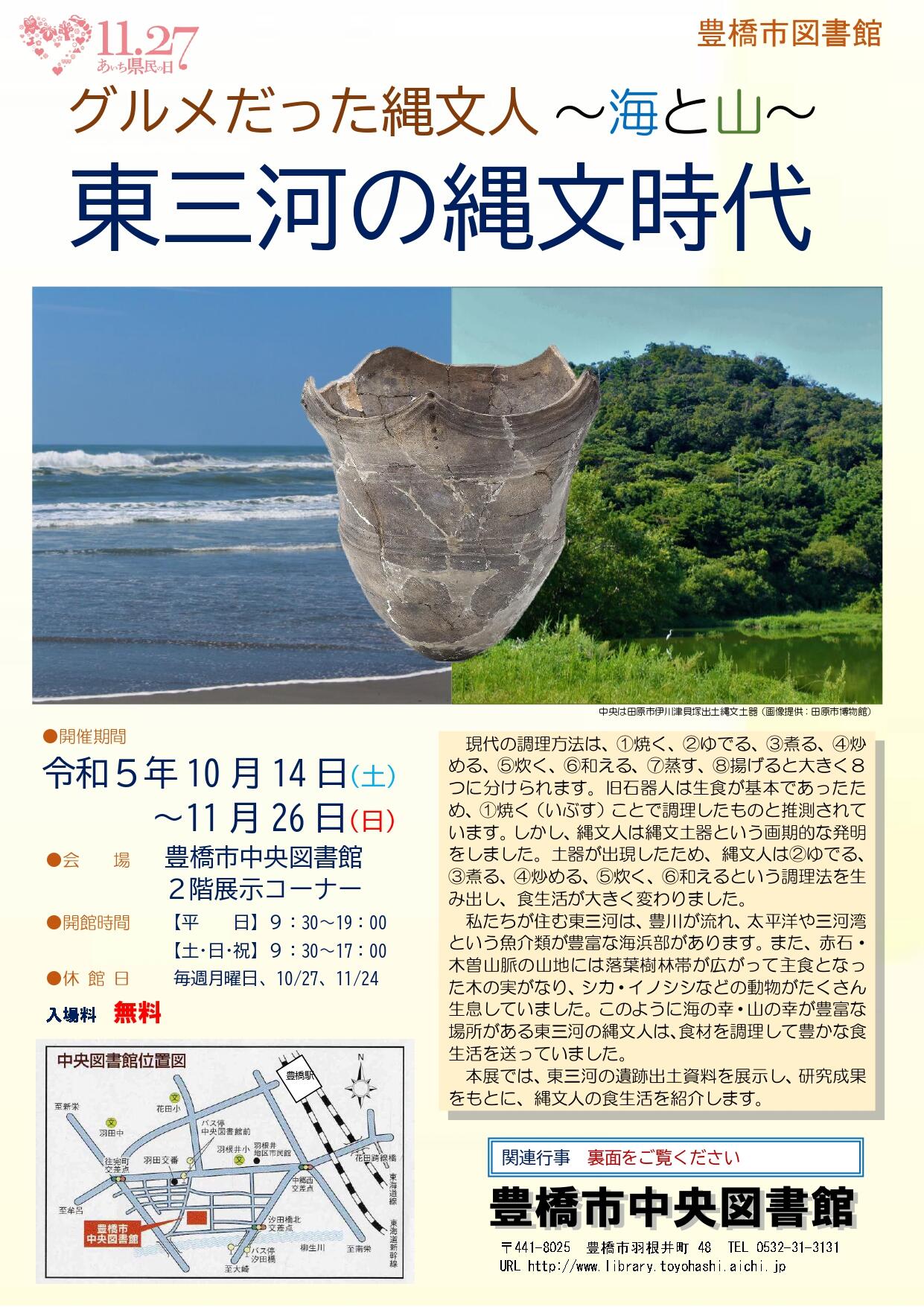

現代の調理方法は、①焼く、②ゆでる、③煮る、④炒める、⑤炊く、⑥和える、⑦蒸す、⑧揚げると大きく8つに分けられます。旧石器人は生食が基本であったため、①焼く(いぶす)ことで調理したものと推測されています。しかし 、縄文人は縄文土器という画期的な発明をしました。土器が出現したため、縄文人は②ゆでる、③煮る、④ 炒める、⑤炊く、⑥和えるという調理法を生み出し、食生活が大きく変わりました。

私たちが住む東三河は、豊川が流れ、太平洋や三河湾という魚介類が豊富な海浜部があります。また、赤石・木曽山脈の山地には落葉樹林帯が広がって主食となった木の実がなり、シカ・イノシシなどの動物がたくさん生息していました。このように海の幸・山の幸 が豊富な場所がある 東三河の縄文人は、食材を調理して豊かな食生活を送っていました。

本展では、東三河の遺跡出土資料を展示し、研究成果をもとに、縄文人の食生活を紹介します。

※本展は「あいち県民の日」連携事業です。

図書館資料展「グルメだった縄文人~海と山~ 東三河の縄文時代」

・開催期間:令和5年10月14日(土)~ 令和5年11月26日(日)

・会 場:豊橋市中央図書館 2階展示コーナー

・開催時間:(平日) 9:30~19:00、(土日祝)9:30~17:00

・休 館 日 :毎週月曜日、10/27、11/24

※詳細はこちらをご覧ください。→ ★グルメだった縄文人チラシ(PDF:1092KB)

関連イベント

◆連続講座「縄文人の食生活」

縄文時代の食生活について、最新の研究成果を講師が解説します。

講座内容

【第1回】縄文人のおかず~海の幸と山の幸~

・日時:令和5年10月14日(土)13:30~15:00

・講師:樋泉 岳二氏(早稲田大学講師)

・内容:東三河の貝塚から出土した動物遺体を元に、縄文人の副食について紹介します

【第2回】縄文人の植物食

・日時:令和5年10月22日(日)13:30~15:00

・講師:山本 直人氏(名古屋大学名誉教授)

・内容:縄文人の植物食を最新の研究成果を含めて解説します

【第3回】干し貝生産をおこなった牟呂貝塚群~東海地方最大の貝塚群~

・日時:令和5年11月4日(土)13:30~15:00

・講師:岩瀬 彰利(当館副館長)

・内容:豊橋市牟呂地区の大西貝塚をはじめとする巨大な貝塚群は加工場型の貝塚でした。

牟呂貝塚群で行われた干し貝生産についてお話しします。

会場・定員(各回共通)

・会場:豊橋市中央図書館 3階第2・3会議室

・対象:どなたでも

・定員:各回25人(先着順)

申込方法(各回共通)

・申込方法:イベント予約システム、もしくは中央図書館(0532-31-3131)まで電話でお申し込みください。

※申込受付期間 9/26(火)~

◆東海縄文研究会 普及講演会「奥三河の縄文時代」(共催:東海縄文研究会)

縄文時代における奥三河の環境についてお話ししたのち、発掘調査の成果をもとにした最新の遺跡情報をわかりやすくお話しします。

日時・会場

・日時:令和5年11月19日(日) 10:00~12:00

・会場:豊橋市中央図書館 3階集会室

・対象:どなたでも

・定員:150人(申込不要・先着順)※参加費無料

内容

①発表「縄文時代の奥三河の環境」(10:00~10:30)

講師:岩瀬 彰利(当館副館長)

②講演「奥三河の縄文遺跡~最新の発掘調査成果から~」(10:30~12:00)

講師:川添 和暁氏(愛知県埋蔵文化財センター調査研究専門員)